Il Cotto nell'architettura

a cura di G. Morolli

Le ricche argille di Toscana e l’ingegnosità degli artigiani etruschi, impiegando la terracotta come protezione e ornamento delle strutture dei grandi templi in legno, hanno dato l’avvio a quella “civiltà del cotto” che da circa tre millenni connota il profilo della nostra regione, testimoniata dai grandi capolavori dell’architettura, da quella rinascimentale (si pensi alla cupola del Brunelleschi) fino a quella più contemporanea (si ricordino gli edifici in cotto del noto architetto Mario Botta).

I templi greci e romani riproducono, con le loro colonne e trabeazioni, le forme delle strutture lignee presenti negli edifici sacri più antichi, costruzioni semplici e funzionali che avrebbero ispirato, appunto, le maestose architetture classiche in pietra e in marmo.

I templi greci e romani riproducono, con le loro colonne e trabeazioni, le forme delle strutture lignee presenti negli edifici sacri più antichi, costruzioni semplici e funzionali che avrebbero ispirato, appunto, le maestose architetture classiche in pietra e in marmo.

Mentre in Grecia e in Magna Grecia assai rapido fu il passaggio da questi ancestrali templi integralmente lignei a quelli più durevoli sia lapidei che marmorei, nella ricca, ma ‘periferica’ Etruria gli edifici sacri continuarono ad essere, invece, realizzati in legno sino all’esaurirsi di quella stessa civiltà, assorbita dalla potenza romana.

Purtroppo nessuna di queste grandiose costruzioni etrusche è sopravvissuta, a causa della stessa deperibilità del materiale impiegato, anche se i ritrovamenti archeologici e le numerose testimonianze letterarie hanno permesso di conoscere alcuni degli ingegnosi sistemi con cui gli architetti ‘tuscanici’ (di Tuscia) cercarono di rendere quanto più lunga possibile la vita delle loro strutture lignee, proteggendole dai principali nemici, l’umidità e il fuoco.

L’argilla inoltre si prestava anche ad una ricca modellazione ornamentale e figurativa che, impreziosita da una vivace colorazione dei singoli elementi decorativi, contribuiva a presentare i templi etruschi come composizioni cromaticamente squillanti, festosamente mediterranee e suggestivamente arcaizzanti per il gusto degli stessi Antichi. Quando i veterani degli eserciti di Cesare o, più probabilmente, di Augusto videro sorgere il poderoso giro di fortificazioni destinate a difendere il modernissimo municipium di Florentia, destinato alla loro ‘pensione’ dalla munificenza dello Stato, vennero certo colpiti dal rosseggiare di quelle alte mura laterizie, punteggiate di torri semicilindriche ed aperte in quattro monumentali porte, rivolte verso i punti cardinali.

Quando i veterani degli eserciti di Cesare o, più probabilmente, di Augusto videro sorgere il poderoso giro di fortificazioni destinate a difendere il modernissimo municipium di Florentia, destinato alla loro ‘pensione’ dalla munificenza dello Stato, vennero certo colpiti dal rosseggiare di quelle alte mura laterizie, punteggiate di torri semicilindriche ed aperte in quattro monumentali porte, rivolte verso i punti cardinali.

Recenti ritrovamenti hanno permesso di stabilire che tale circuito difensivo, dello spessore medio di oltre due metri, era realizzato in laterizi di grandi dimensioni: si trattava del mattone detto dìdoron, dal greco “due palmi”, o anche lýdion, cioè originario della Lidia in Asia Minore, praticamente del formato di tre dei nostri attuali mattoni affiancati per piatto.

Una rossa cinta muraria destinata a segnare nel profondo la ‘genetica’ architettonica della futura Firenze, città che, nonostante l’ apparente egemonia dei materiali lapidei ‘nobili’ nei principali edifici delle sue varie stagioni stilistiche (l’età medioevale con la bionda pietra forte, quella rinascimentale con la azzurrina pietra serena, quella barocca col policromo commesso in pietre dure), sempre è ricorsa anche all’uso dell’affidabile, funzionale, umile terracotta, sebbene in fabbriche meno appariscenti, meno celebrate e, spesso, quasi ignorate dalla stessa storiografia. Con i suoi quasi quattro milioni di mattoni ed i suoi poco meno di cento metri di altezza, la Cupola del Duomo fiorentino si spinse, fin dalla sua creazione, a sfidare piogge e fulmini e venti, risultando così “ampia e gonfiante da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani”, come la ebbe a celebrare Leon Battista Alberti nel 1436, a struttura appena compiuta.

Con i suoi quasi quattro milioni di mattoni ed i suoi poco meno di cento metri di altezza, la Cupola del Duomo fiorentino si spinse, fin dalla sua creazione, a sfidare piogge e fulmini e venti, risultando così “ampia e gonfiante da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani”, come la ebbe a celebrare Leon Battista Alberti nel 1436, a struttura appena compiuta.

Alla sua esecuzione vigilava Filippo Brunelleschi, il Dedalo fiorentino, che “andava alle fornaci in persona” per controllare se tutte le forniture laterizie “erano buone cotte e bene nette”, come si narra nella Vita di Filippo di Ser Brunellesco, dettata da Antonio di Tuccio Manetti nel 1480 circa.

Senza la ‘docilità’ costruttiva di questi minimi parallelepipedi laterizi, addirittura microscopici se paragonati alle dimensioni dell’immane calotta, nessuna delle invenzioni che permisero il miracolo tecnico grazie al quale, come da programma per il “Concorso” del 1418, la Cupola si “voltasse sanza armadura” (cioè facendo a meno del sussidio di grandi ponteggi lignei da terra), sarebbe stata possibile: né la disposizione dei filari orizzontali di mattoni posti per piatto su letti di giacitura lievemente concavi verso l’alto, a “corda branda”; né l’introduzione delle catene verticali di mattoni sistemati per taglio, a formare le decine e decine di “spine-pesce” destinate ad irrobustire gli spicchi medesimi; né il collegamento fra guscio esterno e guscio interno a mezzo di “costole” e di “ponti”, incrociati a scacchiera come i meridiani e i paralleli di un planisfero.

Se, dunque, il grande spazio cavo della cupola di crociera della Cattedrale fiorentina era destinato ad accogliere Cristo, il “Fiore” stesso del seno della Vergine, la sua struttura era costituita dal più umile dei materiali, ritenuto, forse proprio per la sua sancta simplicitas, quanto mai degno di amplificare a misura territoriale il protettivo grembo architettonico, appunto, di “Santa Maria del Fiore”. I “soppani” in laterizio conservati presso il Museo del Tesoro della Basilica dell’Impruneta, sono comunemente datati ai primi decenni del XVI secolo e la loro ornamentazione è in genere ricondotta ad ambito mariano o cristologico. Si tratta di tavolette che originariamente costituivano il ‘fondo’ di alcuni cassettoni di un perduto soffitto piano che si ha, adesso, ragione di ritenere appartenente alla Villa fatta eseguire presso Santa Margherita a Montìci da Pietro del Tovaglia, curatore degli interessi fiorentini di Ludovico Gonzaga, marchese di Mantova e committente della tribuna circolare della chiesa fiorentina della Santissima Annunziata.

I “soppani” in laterizio conservati presso il Museo del Tesoro della Basilica dell’Impruneta, sono comunemente datati ai primi decenni del XVI secolo e la loro ornamentazione è in genere ricondotta ad ambito mariano o cristologico. Si tratta di tavolette che originariamente costituivano il ‘fondo’ di alcuni cassettoni di un perduto soffitto piano che si ha, adesso, ragione di ritenere appartenente alla Villa fatta eseguire presso Santa Margherita a Montìci da Pietro del Tovaglia, curatore degli interessi fiorentini di Ludovico Gonzaga, marchese di Mantova e committente della tribuna circolare della chiesa fiorentina della Santissima Annunziata.

Non a caso all’interno della Villa è ancora oggi presente un monumentale ambiente voltato a botte con lacunari impreziositi da emblemi gonzagheschi sia isolati (il sole raggiato), sia allacciati ad imprese medicee (l’anello con diamante, legato al marchionale fiore della calendula). Tali ornati ritornano anche nei nostri “soppani” (nel cui nome si alluderebbe al loro essere tavolette ‘sotto-poste’ all’orditura lignea a scacchiera del solaio piano a cassettoni) ove, oltre al sole raggiato, si incontrano anche l’anello e il battente di porta, sempre gonzagheschi, nonché una ‘tovaglia’ tesa fra supporti, allusiva al nome del proprietario stesso della Villa.

“Soppani” laterizi destinati al soffitto di uno ‘studiolo’, un ambiente segreto i cui ornati erano destinati dal ‘cortigiano’ Pietro del Tovaglia a celebrare le glorie dei propri ‘padroni’ mantovani. Ed emblemi, studioli, volte a botte e lacunari appaiono tematiche che spingono ad avanzare l’ipotesi, sia per l’ideazione generale della dimora agreste di Pietro del Tovaglia che per l’invenzione preziosa delle ‘immagini parlanti’ dei lacunari, di un colto suggerimento di Leon Battista Alberti, direttamente legato al procuratore gonzaghesco anche da cogenti interessi relativi al cantiere del suo “tondo” dell’Annunziata. La vocazione alla funzionalità dei materiali in terracotta e i meccanismi di produzione dei laterizi conoscono, tra XIX e XX secolo, profondi rivolgimenti grazie da un lato all’applicazione di nuove metodologie scientifiche e tecnologiche, dall’altro al gusto per un’architettura ‘politecnica’ sempre più funzionalistica e sempre meno sovraccarica di ornati, che trova nell’impiego del mattone uno strumento capace di incarnare alla perfezione l’aspirazione alla nuda semplicità propria di queste nuove costruzioni ‘moderne’.

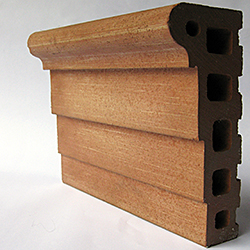

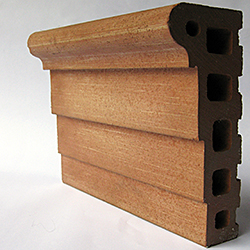

La vocazione alla funzionalità dei materiali in terracotta e i meccanismi di produzione dei laterizi conoscono, tra XIX e XX secolo, profondi rivolgimenti grazie da un lato all’applicazione di nuove metodologie scientifiche e tecnologiche, dall’altro al gusto per un’architettura ‘politecnica’ sempre più funzionalistica e sempre meno sovraccarica di ornati, che trova nell’impiego del mattone uno strumento capace di incarnare alla perfezione l’aspirazione alla nuda semplicità propria di queste nuove costruzioni ‘moderne’.

Una duttilità dell’argilla che, applicata poi anche alla produzione ‘in serie’ di elementi architettonici eseguiti secondo le forme dei vari stili del passato (Antichità, Medioevo, Rinascimento, Barocco, e così via), fecero sì che questi manufatti laterizi a buon mercato divenissero i protagonisti anche dell’architettura dello Storicismo prima e, poi, del Decadentismo e del Liberty.

Esempi di questa rinnovata scoperta della terracotta sono, ad esempio, sia i pregevoli ornati classicistici in laterizio concepiti da Ridolfo Castinelli nel 1823 per il Tempietto di Minerva Medica nel parco romantico-massonico dei Vaccà Berlinghieri a Montefoscoli, sia gli standardizzati mattoni destinati al rivestimento delle fronti degli edifici della “Scuola di Guerra Aerea” delle Cascine di Firenze, progettata e costruita da Raffaello Fagnoni nel 1936-1938.

Due spesso misconosciuti ‘capolavori’ architettonici, che rappresentano i due poli, separati da poco più di un secolo, di questa ‘oscillazione’ dei manufatti laterizi per l’edilizia tra le fantasie dell’invenzione storicistico-romantica e la presunta oggettività del Razionalismo architettonico novecentesco. Da alcuni decenni, l’architettura ha ritrovato, in Italia e all’estero, la confidenza in un linguaggio espressivo in cui la funzionalità tornasse a dialogare con l’invenzione di forme originalmente armoniche ed espressive ed ove il recupero dei materiali tradizionali ‘colorati’ quali il legno, la pietra e, primo fra tutti, il laterizio, riportassero negli spazi abitati dall’uomo anche la naturalità, il calore e la spontaneità che per millenni avevano caratterizzato i policromati, ‘allegri’ prodotti dell’arte edificatoria.

Da alcuni decenni, l’architettura ha ritrovato, in Italia e all’estero, la confidenza in un linguaggio espressivo in cui la funzionalità tornasse a dialogare con l’invenzione di forme originalmente armoniche ed espressive ed ove il recupero dei materiali tradizionali ‘colorati’ quali il legno, la pietra e, primo fra tutti, il laterizio, riportassero negli spazi abitati dall’uomo anche la naturalità, il calore e la spontaneità che per millenni avevano caratterizzato i policromati, ‘allegri’ prodotti dell’arte edificatoria.

Così, con un ritorno all’archetipico mattone, materiale umile, ma ricco di un percorso architettonico di circa cinque millenni, si conclude l’analisi del fecondo rapporto fra la terracotta e le fabbriche degli uomini, in un circuito virtuoso destinato a continuare anche per i secoli e, ci auguriamo, per i millenni a venire. Ventre e culla ove il mattone conosce la sua generazione e il suo sviluppo è la fornace: una ‘macchina’ tutta laterizia grazie alla quale fu possibile realizzare il sogno alchemico della trasformazione degli elementi, della “terra che si fa pietra”.

Ventre e culla ove il mattone conosce la sua generazione e il suo sviluppo è la fornace: una ‘macchina’ tutta laterizia grazie alla quale fu possibile realizzare il sogno alchemico della trasformazione degli elementi, della “terra che si fa pietra”.

L’antica fornace “alla romana”, sino almeno alla metà del XIX secolo, canonizzò forma e funzione di questo edificio destinato alla produzione dei manufatti in terracotta, caratterizzato dal fatto di essere esso stesso costruito interamente in speciali mattoni “refrattari”, capaci cioè di resistere alle alte temperature necessarie per una buona cottura dei materiali.

La fornace era costituita da due ambienti gemelli sovrapposti, entrambi a pianta rettangolare e coperti a botte; quello inferiore, che costituiva il forno vero e proprio, detto “camera del fuoco” e quello superiore, la “camera di cottura”, ove era introdotto il materiale “crudo”: un vano che veniva provvisoriamente tamponato da una parete destinata a sigillare l’ambiente durante la cottura e ad essere poi demolita una volta che il fuoco fosse spento e l’operazione ‘alchemica’ della trasmutazione della materia compiuta a regola d’arte.

a cura di G. Morolli

Le ricche argille di Toscana e l’ingegnosità degli artigiani etruschi, impiegando la terracotta come protezione e ornamento delle strutture dei grandi templi in legno, hanno dato l’avvio a quella “civiltà del cotto” che da circa tre millenni connota il profilo della nostra regione, testimoniata dai grandi capolavori dell’architettura, da quella rinascimentale (si pensi alla cupola del Brunelleschi) fino a quella più contemporanea (si ricordino gli edifici in cotto del noto architetto Mario Botta).

Legno e cotto: il tempio degli Etruschi

Mentre in Grecia e in Magna Grecia assai rapido fu il passaggio da questi ancestrali templi integralmente lignei a quelli più durevoli sia lapidei che marmorei, nella ricca, ma ‘periferica’ Etruria gli edifici sacri continuarono ad essere, invece, realizzati in legno sino all’esaurirsi di quella stessa civiltà, assorbita dalla potenza romana.

Purtroppo nessuna di queste grandiose costruzioni etrusche è sopravvissuta, a causa della stessa deperibilità del materiale impiegato, anche se i ritrovamenti archeologici e le numerose testimonianze letterarie hanno permesso di conoscere alcuni degli ingegnosi sistemi con cui gli architetti ‘tuscanici’ (di Tuscia) cercarono di rendere quanto più lunga possibile la vita delle loro strutture lignee, proteggendole dai principali nemici, l’umidità e il fuoco.

L’argilla inoltre si prestava anche ad una ricca modellazione ornamentale e figurativa che, impreziosita da una vivace colorazione dei singoli elementi decorativi, contribuiva a presentare i templi etruschi come composizioni cromaticamente squillanti, festosamente mediterranee e suggestivamente arcaizzanti per il gusto degli stessi Antichi.

Le rosse mura di Florentia

Recenti ritrovamenti hanno permesso di stabilire che tale circuito difensivo, dello spessore medio di oltre due metri, era realizzato in laterizi di grandi dimensioni: si trattava del mattone detto dìdoron, dal greco “due palmi”, o anche lýdion, cioè originario della Lidia in Asia Minore, praticamente del formato di tre dei nostri attuali mattoni affiancati per piatto.

Una rossa cinta muraria destinata a segnare nel profondo la ‘genetica’ architettonica della futura Firenze, città che, nonostante l’ apparente egemonia dei materiali lapidei ‘nobili’ nei principali edifici delle sue varie stagioni stilistiche (l’età medioevale con la bionda pietra forte, quella rinascimentale con la azzurrina pietra serena, quella barocca col policromo commesso in pietre dure), sempre è ricorsa anche all’uso dell’affidabile, funzionale, umile terracotta, sebbene in fabbriche meno appariscenti, meno celebrate e, spesso, quasi ignorate dalla stessa storiografia.

La cupola di Santa Maria del Fiore

Alla sua esecuzione vigilava Filippo Brunelleschi, il Dedalo fiorentino, che “andava alle fornaci in persona” per controllare se tutte le forniture laterizie “erano buone cotte e bene nette”, come si narra nella Vita di Filippo di Ser Brunellesco, dettata da Antonio di Tuccio Manetti nel 1480 circa.

Senza la ‘docilità’ costruttiva di questi minimi parallelepipedi laterizi, addirittura microscopici se paragonati alle dimensioni dell’immane calotta, nessuna delle invenzioni che permisero il miracolo tecnico grazie al quale, come da programma per il “Concorso” del 1418, la Cupola si “voltasse sanza armadura” (cioè facendo a meno del sussidio di grandi ponteggi lignei da terra), sarebbe stata possibile: né la disposizione dei filari orizzontali di mattoni posti per piatto su letti di giacitura lievemente concavi verso l’alto, a “corda branda”; né l’introduzione delle catene verticali di mattoni sistemati per taglio, a formare le decine e decine di “spine-pesce” destinate ad irrobustire gli spicchi medesimi; né il collegamento fra guscio esterno e guscio interno a mezzo di “costole” e di “ponti”, incrociati a scacchiera come i meridiani e i paralleli di un planisfero.

Se, dunque, il grande spazio cavo della cupola di crociera della Cattedrale fiorentina era destinato ad accogliere Cristo, il “Fiore” stesso del seno della Vergine, la sua struttura era costituita dal più umile dei materiali, ritenuto, forse proprio per la sua sancta simplicitas, quanto mai degno di amplificare a misura territoriale il protettivo grembo architettonico, appunto, di “Santa Maria del Fiore”.

Mattoni e architettura fiorentina del Quattrocento

Il ritorno della cultura degli Antichi posto in essere dall’Umanesimo quattrocentesco, l’aemulatio, sed non imitatio, la competizione con le opere classiche e non la meccanica copia servile di queste, trovò nella ‘rinascita’ della terracotta un fecondo campo di applicazioni che non si limitò alla scultura, ma si diffuse largamente anche in ambito architettonico.

Basti pensare ai rossi piani di calpestio di tanti ambienti brunelleschiani, come i pavimenti di basiliche quali San Lorenzo o Santo Spirito, o degli stessi spazi urbani, come l’elegante lastrico in cotto dell’albertiana Piazza di Pienza, esemplato su quello medioevale della fiorentina Piazza della Signoria; o, ancora, al caldo rivestimento dei tanti cupolini quattrocenteschi, da quelli della Sagrestia di San Lorenzo e della Cappella dei Pazzi in Santa Croce, a quelli della tribuna della Santissima Annunziata e della crociera di Santo Spirito.

Basti pensare ai rossi piani di calpestio di tanti ambienti brunelleschiani, come i pavimenti di basiliche quali San Lorenzo o Santo Spirito, o degli stessi spazi urbani, come l’elegante lastrico in cotto dell’albertiana Piazza di Pienza, esemplato su quello medioevale della fiorentina Piazza della Signoria; o, ancora, al caldo rivestimento dei tanti cupolini quattrocenteschi, da quelli della Sagrestia di San Lorenzo e della Cappella dei Pazzi in Santa Croce, a quelli della tribuna della Santissima Annunziata e della crociera di Santo Spirito.

"Soppani"

Non a caso all’interno della Villa è ancora oggi presente un monumentale ambiente voltato a botte con lacunari impreziositi da emblemi gonzagheschi sia isolati (il sole raggiato), sia allacciati ad imprese medicee (l’anello con diamante, legato al marchionale fiore della calendula). Tali ornati ritornano anche nei nostri “soppani” (nel cui nome si alluderebbe al loro essere tavolette ‘sotto-poste’ all’orditura lignea a scacchiera del solaio piano a cassettoni) ove, oltre al sole raggiato, si incontrano anche l’anello e il battente di porta, sempre gonzagheschi, nonché una ‘tovaglia’ tesa fra supporti, allusiva al nome del proprietario stesso della Villa.

“Soppani” laterizi destinati al soffitto di uno ‘studiolo’, un ambiente segreto i cui ornati erano destinati dal ‘cortigiano’ Pietro del Tovaglia a celebrare le glorie dei propri ‘padroni’ mantovani. Ed emblemi, studioli, volte a botte e lacunari appaiono tematiche che spingono ad avanzare l’ipotesi, sia per l’ideazione generale della dimora agreste di Pietro del Tovaglia che per l’invenzione preziosa delle ‘immagini parlanti’ dei lacunari, di un colto suggerimento di Leon Battista Alberti, direttamente legato al procuratore gonzaghesco anche da cogenti interessi relativi al cantiere del suo “tondo” dell’Annunziata.

Il campanile di Pietrasanta

Attorno al 1516 Donato Benti, valente intagliatore del marmo, venne coinvolto, in quanto collaboratore di Michelangelo, nell’avviamento delle cave di Pietrasanta, recente acquisto territoriale fiorentino che, favorito dal papa mediceo Leone X, per la ricchezza dei bacini marmiferi si proponeva come formidabile concorrente della vicina, ma ‘straniera’ Carrara.

A partire dal 1520 lo stesso Benti si trovò poi impegnato a realizzare, per la locale Collegiata di San Martino, una poderosa torre campanaria interamente laterizia, alta più di trenta metri e larga alla base otto. Un singolare manufatto, sino ad oggi sfuggito all’attenzione della critica, che all’esterno si presenta come uno snello parallelepipedo con le quattro facce non perfettamente verticali, ma rastremate (cioè ‘inclinate’ lievissimamente all’indietro come in un gigantesco pilastro), la superficie esterna delle quali risulta poi ‘rigata’ dagli aggetti e dalle rientranze delle ammorsature laterizie destinate ad accogliere il rivestimento in lastre marmoree, mai poi messo in opera.

Ma la sorpresa maggiore è quella riservata dalla strutturazione interna della costruzione: l’allungato solido laterizio risulta infatti ‘scavato’ da un’ardita scala elicoidale, sempre tutta in mattoni, la quale, compiendo tre avvitamenti completi (per un totale di un centinaio di gradini), sale alla quota dell’attuale cella campanaria. Al centro della canna un grande vuoto cilindrico (anch’esso rastremato) assume, poi, il suggestivo aspetto di una vera e propria ‘colonna d’aria’, le cui dimensioni generali ricalcano alla perfezione, significativamente, quelle della marmorea e còclide Colonna Traiana: il cui autore, Apollodoro di Damasco, ne aveva stabilito il modulo-diametro in 18 palmi romani (circa 4 metri), la stessa, identica misura impiegata dal costruttore rinascimentale come larghezza appunto della canna del nostro Campanile.

L’ardimento strutturale della torre, l’impiego di una ‘fonte’ antica ambiguamente citata per così dire in negativo, la stessa straordinaria monumentalità della costruzione che appare decisamente ‘fuori scala’ per la modesta dimensione urbanistica del piccolo centro apuano, autorizzano a supporre un ‘inventore’ di caratura artistica ben più alta di quella di Donato Benti, che piacerebbe identificare col genio, “divino” e “capriccioso”, dello stesso Michelangelo il quale, con una macchina architettonica così efficiente e complessa, avrebbe inteso conseguire lo stupefacente effetto di fare percepire non tanto (o non solo) all’occhio, quanto (sopra tutto) all’udito le armonie proporzionali di questa gigantesca, eterea colonna ‘sonora’.

A partire dal 1520 lo stesso Benti si trovò poi impegnato a realizzare, per la locale Collegiata di San Martino, una poderosa torre campanaria interamente laterizia, alta più di trenta metri e larga alla base otto. Un singolare manufatto, sino ad oggi sfuggito all’attenzione della critica, che all’esterno si presenta come uno snello parallelepipedo con le quattro facce non perfettamente verticali, ma rastremate (cioè ‘inclinate’ lievissimamente all’indietro come in un gigantesco pilastro), la superficie esterna delle quali risulta poi ‘rigata’ dagli aggetti e dalle rientranze delle ammorsature laterizie destinate ad accogliere il rivestimento in lastre marmoree, mai poi messo in opera.

Ma la sorpresa maggiore è quella riservata dalla strutturazione interna della costruzione: l’allungato solido laterizio risulta infatti ‘scavato’ da un’ardita scala elicoidale, sempre tutta in mattoni, la quale, compiendo tre avvitamenti completi (per un totale di un centinaio di gradini), sale alla quota dell’attuale cella campanaria. Al centro della canna un grande vuoto cilindrico (anch’esso rastremato) assume, poi, il suggestivo aspetto di una vera e propria ‘colonna d’aria’, le cui dimensioni generali ricalcano alla perfezione, significativamente, quelle della marmorea e còclide Colonna Traiana: il cui autore, Apollodoro di Damasco, ne aveva stabilito il modulo-diametro in 18 palmi romani (circa 4 metri), la stessa, identica misura impiegata dal costruttore rinascimentale come larghezza appunto della canna del nostro Campanile.

L’ardimento strutturale della torre, l’impiego di una ‘fonte’ antica ambiguamente citata per così dire in negativo, la stessa straordinaria monumentalità della costruzione che appare decisamente ‘fuori scala’ per la modesta dimensione urbanistica del piccolo centro apuano, autorizzano a supporre un ‘inventore’ di caratura artistica ben più alta di quella di Donato Benti, che piacerebbe identificare col genio, “divino” e “capriccioso”, dello stesso Michelangelo il quale, con una macchina architettonica così efficiente e complessa, avrebbe inteso conseguire lo stupefacente effetto di fare percepire non tanto (o non solo) all’occhio, quanto (sopra tutto) all’udito le armonie proporzionali di questa gigantesca, eterea colonna ‘sonora’.

Il laterizio tra Ottocento e Novecento

Una duttilità dell’argilla che, applicata poi anche alla produzione ‘in serie’ di elementi architettonici eseguiti secondo le forme dei vari stili del passato (Antichità, Medioevo, Rinascimento, Barocco, e così via), fecero sì che questi manufatti laterizi a buon mercato divenissero i protagonisti anche dell’architettura dello Storicismo prima e, poi, del Decadentismo e del Liberty.

Esempi di questa rinnovata scoperta della terracotta sono, ad esempio, sia i pregevoli ornati classicistici in laterizio concepiti da Ridolfo Castinelli nel 1823 per il Tempietto di Minerva Medica nel parco romantico-massonico dei Vaccà Berlinghieri a Montefoscoli, sia gli standardizzati mattoni destinati al rivestimento delle fronti degli edifici della “Scuola di Guerra Aerea” delle Cascine di Firenze, progettata e costruita da Raffaello Fagnoni nel 1936-1938.

Due spesso misconosciuti ‘capolavori’ architettonici, che rappresentano i due poli, separati da poco più di un secolo, di questa ‘oscillazione’ dei manufatti laterizi per l’edilizia tra le fantasie dell’invenzione storicistico-romantica e la presunta oggettività del Razionalismo architettonico novecentesco.

I mattoni di oggi

Così, con un ritorno all’archetipico mattone, materiale umile, ma ricco di un percorso architettonico di circa cinque millenni, si conclude l’analisi del fecondo rapporto fra la terracotta e le fabbriche degli uomini, in un circuito virtuoso destinato a continuare anche per i secoli e, ci auguriamo, per i millenni a venire.

La fornace: una "macchina" millenaria

L’antica fornace “alla romana”, sino almeno alla metà del XIX secolo, canonizzò forma e funzione di questo edificio destinato alla produzione dei manufatti in terracotta, caratterizzato dal fatto di essere esso stesso costruito interamente in speciali mattoni “refrattari”, capaci cioè di resistere alle alte temperature necessarie per una buona cottura dei materiali.

La fornace era costituita da due ambienti gemelli sovrapposti, entrambi a pianta rettangolare e coperti a botte; quello inferiore, che costituiva il forno vero e proprio, detto “camera del fuoco” e quello superiore, la “camera di cottura”, ove era introdotto il materiale “crudo”: un vano che veniva provvisoriamente tamponato da una parete destinata a sigillare l’ambiente durante la cottura e ad essere poi demolita una volta che il fuoco fosse spento e l’operazione ‘alchemica’ della trasmutazione della materia compiuta a regola d’arte.